アプリ「ねこマタ」は、ニャンコ型のオートマタをロジックで制御するプログラミング風のロジカルパズルゲームです。

来るべきAI時代の到来に備え、将来AIに負けて職を失わないよう、むしろAIを制御できるような立場となるための訓練として、本アプリをお勧めします。

第3回の今回は、ねこマタを制御する「ロジックボード」の編集が可能なタイミングについて説明します。

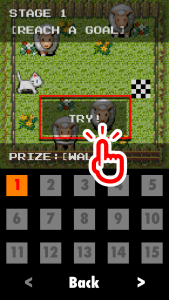

前回は、「ねこマタ」のロジックを開始したところまででしたね。ロジックを何も組んでいなくてねこマタは動きませんでしたが。以下の画面になっていますでしょうか?

なっていない方は、前回の記事を参照してこの「Start」がピカピカ光っている状態にしてください。

はい、よろしいですね?

では、ロジックボードを編集しましょう!

画面下半分、灰色の六角形のところを適当に、そして激しくタップしてみて下さい!

・・・

・・

・

え?何も起きない?

はい、実は何も起きなくて正解です。

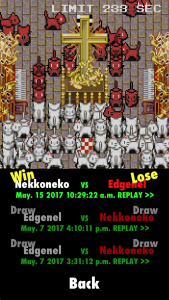

ロジック動作中は、ロジックボードを編集出来ません!

ロジックは、ステージのクリア条件や敵の配置、そして敵の動作ロジックを完璧に確認して、ロジック開始前に組まなければならないのです!

ねこマタは適当にタップすればクリア出来るゲームでは有りません。

あなたの頭でよく考える必要があるのです!

今回はこれだけ!以上!

第4回へ続く。